結城駅を降り周りを見回してみた。南側はガランとしたロータリーで、北側にはデパートや結城市総合文化センターがあった。まだ朝が早いので店はしまっているが、唯一開いていたレンタル自転車屋に声を掛けてみた。その方は栃木の人なのか、宇都宮や日光はもっと寒いと言っていた。やはり高度が上がるほど寒くなっていくようだ。

しばし談笑している間に総合文化センターが開き観光案内所へ聞き込みに行った。この総合センターも豪華な図書館が併設されていて、まだまだ本の文化がすたれていないのだと認識する。そのセンターの端っこに観光案内所がちんまりと存在していた。

しばし談笑している間に総合文化センターが開き観光案内所へ聞き込みに行った。この総合センターも豪華な図書館が併設されていて、まだまだ本の文化がすたれていないのだと認識する。そのセンターの端っこに観光案内所がちんまりと存在していた。観光案内の方は歴史好きみたいで、山川沼や綾戸城、水野忠邦がここに居た事などを教えてくれた。地粉うどんの事も聞いてみたが、現在ではそんなものはないと言う。ただ、案内の方の母親がうどん屋に小麦粉を預けていた時代もあったらしい。そして、うどんが食べたくなればそのうどん屋に行くわけだ。関東はうどんよりもソバだとよく言われるが、それは江戸の商業としての文化だと思う。庶民の、そして、地方の文化としては明らかに小麦文化であったわけだ。今ではそういう文化も廃れてしまい忘れられていっている。何らかの形で残してほしいものだ。

山川沼へは自転車でも簡単に行けると言われたので、レンタル自転車を借り将門史跡巡りへと旅立った。

国道20号線を南へと進み、教えられたとおりに矢畑の交差点を東へ入っていく。ここは法城寺(結城廃寺)という大きなお寺があったところで、良兼の精鋭部隊が岩井にいる将門を奇襲する時に、この寺の前の道を通ったそうだ。奇襲なのにそんなに大きな寺の前を通るとはあまりにお粗末。良兼が地理に暗かったのか、なんらかの理由で功を焦っていたかと思われる。

将門記にある「法城寺」という記述は間違いで「結城寺」だと書かれている本がいくつかあったが、最近になり「法成寺」と書かれた瓦が発見されたことによって、将門記の記述が正しい事が判明したそうである。

今はだだっ広い広場があるだけだった。ただつくば山の形が少し違うのが面白い。ちょうど女体山が男体山で隠れている感じになる。橿原の近所では畝傍と耳成が分かりやすい山だが、円錐状の耳成よりも、見た場所で形が変わってくる畝傍山の方が見ていて楽しい。

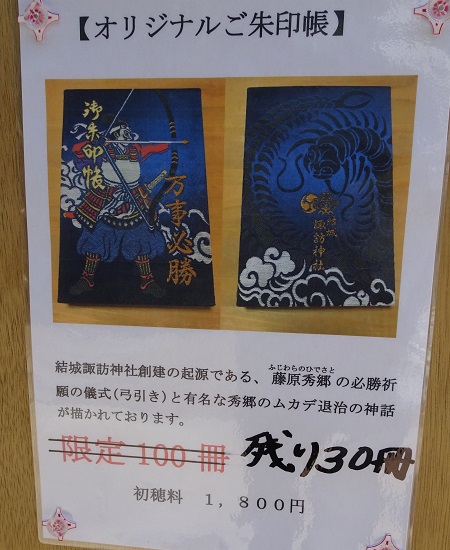

今はだだっ広い広場があるだけだった。ただつくば山の形が少し違うのが面白い。ちょうど女体山が男体山で隠れている感じになる。橿原の近所では畝傍と耳成が分かりやすい山だが、円錐状の耳成よりも、見た場所で形が変わってくる畝傍山の方が見ていて楽しい。法成寺から少し南へ行った所の諏訪神社という所も勧められたので寄ってみる。ここは藤太が戦勝を祈ったところだそうで、例の如くの成金趣味の神社で、勝負岩という岩を置いたり、必勝祈願と書いたり、藤太にあやかってくださいといわんばかりだ。

そんなきらびやかな神社だったが、入口は西側を向いていて板東平氏に対して背を向けているのがいい感じがした。

さらに南へと向かい粕礼の鷲神社を目指してみた。途中の八坂神社で神社修復中の大工さんに道を尋ねると丁寧に教えてくれて、国道を行くのではなく旧岩井街道を行けと言われた。旧岩井街道という道はネットで検索しても出て来ないので、年配の方しか知らないような道かもしれない。ひょっとすると、その旧岩井街道が良兼隊が通った道だとすると、真っすぐに南へ向かい飯沼を渡ってから岩井を襲ったと推測できるのではないか。良兼隊は、やはり地理に暗かったような気がする。

旧岩井街道が突き当たった所に鷲神社が鎮座していた。周りは畑で奥には広大な水田地帯がある。この付近ではアジア系外国人たちが農作業の仕事に励んでいた。ビニールをかぶせたりとか畑の下準備的なことをやっていた。

旧岩井街道が突き当たった所に鷲神社が鎮座していた。周りは畑で奥には広大な水田地帯がある。この付近ではアジア系外国人たちが農作業の仕事に励んでいた。ビニールをかぶせたりとか畑の下準備的なことをやっていた。この鷲神社も藤太系の神社なのでやたらと成金趣味である。この近辺の畑で将門の妻、和歌御前の小祠が発見され、鷲神社内にその小祠があると村上春樹氏が書いていたので来てみたのだがそんな祠は無かった。

粛々と時代は移り変わり、今の伝説は無くなり、未来では東南アジアやブラジルの伝説と混じりあっているのかもしれない。それはそれで楽しそうである。

次にやって来たのは山川不動尊、将門方の部将、坂田将幸なる人物がこの付近を守備していたそうだ。その坂田が天慶の乱の時に不動尊と共に山川沼に身を投げ、共に失われてしまったものの、その後漁師の網に不動尊がかかり慶長6年(1601)山川城主のはからいによって現在の地に祀られたそうだ。この坂田将幸は、猿島別当将重の弟で、天慶3年2月、山川城落城の際、戦死と記した系譜があったという(村上春樹氏・将門ハンドブック)。

この神社には絵馬が一杯あり、風神雷神のようなものや、坂田が沼に溺れるようなシーンも書いてあって歴史を感じたが、おそらく江戸時代の歌舞伎や講釈師の影響が大きいのだろうと思う。

この神社には絵馬が一杯あり、風神雷神のようなものや、坂田が沼に溺れるようなシーンも書いてあって歴史を感じたが、おそらく江戸時代の歌舞伎や講釈師の影響が大きいのだろうと思う。この不動尊の本殿の裏に宝物殿のようなところがあり、そこに不動尊が保存されているようだ。どんなものが網にかかったか気になるので、写真でもいいから公開して欲しい。700年程沼の中だったわけだからかなり朽ちているはず。

この山川不動尊のベンチでオヤツタイム。藤太系の神社と違いここには清らかなる気が流れ、真青な空のもとで食べるミカンはごちそうだった。

このあとは山川沼探しの旅となり、手始めに水野忠邦の墓へとやってきた。馴染みのある刈谷出身で唐津藩〜浜松藩〜大老〜山形藩と移動し、亡くなった後に、ここ山川の万松寺へ葬られたそうだ。観光案内員に説明を受けたので来てみたが、あまり興味が湧かず、少し見ただけで沼探しを再開した。

観光案内所で見た地図では、このお墓付近に広大な山川沼が表示されていた。しかし、なかなか見つからなかったので、畑仕事の人に聞いてみようと思って声を掛けてみた。すると、「コンニチハ!」という片言の返事が返ってきた。なんと!ここでも東南アジアの方が作業中であったのだ。挨拶だけをして別れたのだが、こちらをジッと見ているその目には、少し憂いが湛えられていた。

これから日本を背負って立つこの若者が、下剋上によりいずれは私達の上にたつのであろう。歴史を見ていると権力は下へ下へ移行し、時に暴発し国の間の垣根がなくなり、いずれはわけ隔てなくつきあう。

しかし、そういう革命が起きても、権力はまた腐敗し差別が生まれるのである。人が求めているものとはいったいなんなのであろうか?

目と目で通じ合った私とアジア人だったが、何事も無かったかのように持ち場へと帰って行った。私も山川沼と通じ合っているであろう水路沿いの道を北へと進むのであった。

見渡す限りの田畑の中をひたすら北へと向かっていた。しかし、一向に目的のものは見えない。田んぼの中の畦道を通っていると畑仕事をしている人を見かけた。ここを逃しては誰も人は居ないと思い聞きに行く。農作業の女性二人は日本人だった。ほっと息をつき山川沼を聞いてみたところ、もっと南の方だと、水野の墓の付近だと言われたが、詳しい場所は説明が難しいと言われた。

水野の墓まで戻っている途中に散歩しているお兄さんが居たのでこれはチャンスと思って聞きに行った。男の人の方が道が詳しいだろうというわけだ。しかし、やはり口では説明しにくいと言われた。水野の方に行ってちょっと右とか言われたがまったく分からない。地元の人にとってはたいした遺物でもないようで、「沼っていっても川のようなもんやで?」と、言われてしまった。ついでに綾戸城も聞いてみた所、「あ!それ聞いたことある!」とすごい反応だったので、やったか?教えてくれるのか?と思ったら、どこかは知らないとの事だった。

どうしても見つからないので、コンビニで弁当を買ってきて昼休憩にする。もちろん山川不動尊のベンチで食べたことはいうまでもない。コンビニの弁当はやたらとまずいのだが、外で食べてるとだいぶマシになるのが不思議だ。ただ、コンビニの前で食べてるとまずいのだ。

私たちは不動尊のベンチに腰を掛け、マックスコーヒーとコンビニ弁当のどちらがまずいかを語り合った。いでぬ答えを求め、尽きぬ言葉を中空に於いてぶつけあわせる。私たちは知らぬ間にマックスコーヒーという泥沼にはまっていたのだった・・・。

マックス沼より這い出でた私たちは、不動尊の南側の国道付近へと到着していた。そこでたまたま庭いじりをしていた人にも聞いてみた。すると、「すぐそこやで」と言われ、指さされた方に行ってみるとそこにあったのは・・・・。

あのみる事もできなかった山川沼・・・・、涙の山川沼・・・・、あゝ山川沼・・・・、に、ついに到着しました。

あのみる事もできなかった山川沼・・・・、涙の山川沼・・・・、あゝ山川沼・・・・、に、ついに到着しました。先日石下町で見た将門川とまったく同じような水路といった感じである。実際地図には山川沼排水路と書かれている。そして粕礼の鷲神社の奥の水田地帯を通り、最終的に鬼怒川へと注いでいるのである。実は先ほど鷲神社のところで山川沼を眺めていたのだ。その時は和歌御前の祠だけを探していたので気づかなかった。ひょっとすると和歌御前の祠も網にかかったのかもしれない。

地名辞典によると、この山川沼は飯沼と同様に享保年間より干拓がはじまり、その後、20年余を経ると堀も埋まり、飯沼同様に旧態に戻ってしまっていた。そんな悪水に悩まされ続けた歴史が、昭和47年にようやく終わり完全な美田となった。それは湛水池での鮒釣りなどの結城市の風物であった山川沼の消滅でもあった。というような歴史が書かれていて、美田が出来た事よりも沼の消滅に対して思いを馳せてるのが印象深い。

山川沼の雰囲気を掴めたので最後は綾戸城を探しに行く。綾戸城は山川不動尊と共に身を投げた、あの坂田が守っていた城で、将門の妻、和歌御前もその城に居たらしいのだ。しかし、脳内地図はまったく頼りにならず、見当もつかないので、たまたま不動尊の近所に居た方に聞いてみる事にした。

「綾戸城?それはちょっと分からんなあ?釜橋?それならすぐそこにあるで。なんやあんた山川の事調べてんのか?」と少し私の事を警戒しているようだ。ひょっとするとこの付近でもオレオレ詐欺が多いのかもしれない。思わず「オレだよオレ」と言いそうになって口をつぐんだ。

「綾戸城?それはちょっと分からんなあ?釜橋?それならすぐそこにあるで。なんやあんた山川の事調べてんのか?」と少し私の事を警戒しているようだ。ひょっとするとこの付近でもオレオレ詐欺が多いのかもしれない。思わず「オレだよオレ」と言いそうになって口をつぐんだ。こういう時は村上春樹氏の名前を出すに限ると思い、将門ハンドブックを見せ、この将門史跡を回っていますと説明をした。村上春樹氏の効果が大きかったのか、合点がいき納得をしてくれたようで色々と教えてくれた。

「今おるこの不動尊の所は高台になってたんや。今は分からんけどワシらが子供の頃は、2〜3mの崖のようになっててな、もうこの一面が全部山川沼やったんや。みんな船で来てな、荷物持ってな、この高台に来たんや。荷物ここに置いていったんや。そんで釜橋はな、そこの国道のとこのラーメン屋あるやろ?あそこの前の道がな、ワシらが釜橋っちゅうてるところや。」

画像を見ていただこう。左手の一番高い屋根が不動尊である。そして画面に映ってはいないがラーメン屋が左端にある。水田地帯はもともとは真ん中の水路よりも低い位置にある沼だったのだ。そして、手前の道が国道になっていて、その奥の道が集落の中を通る旧道である。そこが「釜橋」なのである。

画像を見ていただこう。左手の一番高い屋根が不動尊である。そして画面に映ってはいないがラーメン屋が左端にある。水田地帯はもともとは真ん中の水路よりも低い位置にある沼だったのだ。そして、手前の道が国道になっていて、その奥の道が集落の中を通る旧道である。そこが「釜橋」なのである。あかつきのその頃に、馬蹄を押し鎮め、並足で向かってくる。樹々のざわめきだけが息吹く中、急ぐわけでもなく泰然と前を見据えている。その板橋が尽きるころ、茂みの闇へと吸い込まれていった。

良兼精鋭部隊が岩井の将門を夜討ちする時に、その夜討ち隊に気づいた将門方の一人当千の武者がこの釜橋(鴨橋)を渡り至急を知らせたという。地図を見ている限りだと、粕礼の所で、良兼部隊は旧岩井街道を取り南へと向かって行ったのだと思う。そして一人当千はこの釜橋を渡り、西へ行き、飯沼を避けるように岩井へと向かっていったのではないだろうか。

山川沼の上流、大木近辺にあったという説もあるようで、詳しくは分からないみたいだ。当然その武者が坂田かどうかも分からない。

「綾戸城かどうかは分からんけどな、釜橋の所を少し西に行ったところにな、陣屋ちゅう地名のとこがあんねん。そこもな、かなり高台になっとったんや。今はもう土取りで沼埋めてしもうたからまったく分からんけどな。ひょっとしたらそこに城があったかもしれんな。それとその陣屋の辺でな、不動尊が引っかかった所があるんや。不動塚ちゅうのん祀ってるわ。」

画像を見ていただこう。写真を撮っている右手の更地の付近が陣場と言われる場所である。そして奥に写っている森のような所が結城寺である。道路がへこんでいる所が「釜橋」のかかっていた所である。これだけでも高台になっている事が分かるが、土取りをされて埋められているとの事だったので、昔はもっと高低差があったと思われる。まさに「山川」という地名にふさわしい場所だったのではあるまいか。

画像を見ていただこう。写真を撮っている右手の更地の付近が陣場と言われる場所である。そして奥に写っている森のような所が結城寺である。道路がへこんでいる所が「釜橋」のかかっていた所である。これだけでも高台になっている事が分かるが、土取りをされて埋められているとの事だったので、昔はもっと高低差があったと思われる。まさに「山川」という地名にふさわしい場所だったのではあるまいか。他にも不動尊以外にも木の何か?が見つかって不動尊の倉に納められているだとか、とにかくここが釜のようにへこんでいたということを身振りでアピールしてくれた。そして最後に「綾戸っていう地名はここから少し北に行ったところにあるわ!」と教えてくれた。

突然声を掛けたにもかかわらず、こんなにも山川の事を教えていただけるとは思わなかった。道を教えてくれた方たちも親切でとても助かった。将門観光をより楽しめる事ができて非常に良かった。どうもありがとうございました。山川の人たちに幸あれ!

結局綾戸城は見つからず、人も見当たらなかったので残念だが諦める事とした。城と名付けられていることを考えてみても、時代が違うことが分かるであろう。

帰りの国道沿いに網屋さんがあった。いつまでやってたのか気になるけど、看板といい、看板の下にかかっている網といい、そんなに古くは無さそうであった。

そばとうどんを単品で頼んだが、山菜の王様コシアブラの天婦羅やおにぎりと、食後のコーヒー付きだった。とてもおいしかったし、値段もお手頃だった。

女性の店主の方がおしゃべり好きで、九州とかからも客が来てくれるんだとか。こっちの人は明日香に憧れているとも言っていて亀石を知っているのにすこしびっくりした。石下町の神主さんと同じように橿原神宮をカシワバラ神宮と言っていた。この近辺にカシワバラ神社という大きな神社があるらしい。

かなりおすすめできるお店だと思った。是非どうぞ!