名残惜しいのだが、最後に板東名勝地の鵠戸沼跡へと向かう。「板東来たなら沼でしょ!」の名フレーズが思い浮かぶ。

岩井市街地から十町ばかり西に行ったところに鵠戸沼跡がある。その対岸が長須という台地で、南側一帯は利根川となっている。その利根川のところまでが鵠戸沼と呼ばれていたところだと思う。現在では利根川の流れ以外のところは水田となっている。

ホテルより20分程歩き鵠戸沼跡へと到着。森のようなところを入って行くと、沼跡の手前でかなり高く盛り土されていて、絶好の展望台を作ってくれていた。この写真の水田地帯が鵠戸沼跡で、対岸の森のように見えるところが長須台地だ。

インスタ映えする一枚に我ながら満足。

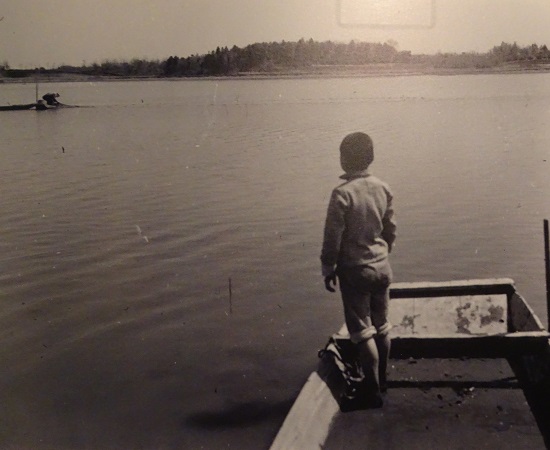

昔はこの写真のように並々と水をたたえていたのである。将門記の記述の一節にこうある。「非常の疑ひあるに依り、妻子を船に載せて、廣河の江に泛べたり。」と、それはこの少年のような感じなのであろうか?

昔はこの写真のように並々と水をたたえていたのである。将門記の記述の一節にこうある。「非常の疑ひあるに依り、妻子を船に載せて、廣河の江に泛べたり。」と、それはこの少年のような感じなのであろうか?話は変わるが、最近、世間を騒がせているニュースに諫早湾問題がある。これは食糧不足時代に計画された干拓計画が止められずに実行され、現代に漁業被害が出て、賠償問題になっている。

この問題については、島原市義の方の「新・土佐日記」というブログで色々と勉強させていただいた。興味があるなら是非見てもらいたい。

諫早や板東だけではなく、巨椋池なども江戸時代から農民と漁民でいざこざがあり、農民が勝ったのか、現在は干拓地となってしまっている。このように漁業は農業に負け続けている歴史があるように感じる。

そういえば、米のうまさは水の綺麗さと寒暖差だと米屋が話していたことがある。このような低湿地ではなかなかおいしい米は難しいのではないだろうか。米離れも進んでいるし、いずれは負の遺産となってしまうのやもしれぬ。

鵠戸沼跡で地形を堪能し、将門の時代を思い浮かべてみる。この板東付近は牧場が多くあったようで、西日本とは生活がまったく違ったのではないか。

西日本でも、奈良時代から平安時代にかけて、都近辺で馬が増加し、農民達は麦を青刈りしエサとして馬に与えていた。その青刈り禁止令が天平勝宝三年(751)に出ているそうだ。

その馬産地が東へと移っていき、将門の時代にも同じように麦を青刈りして馬に与えていたのではと思う。蝦夷討伐により輸送ルートができていたはずだから、馬と交換に様々なものを手に入れる事もできただろう。とても遊牧民らしい暮らしではないか。馬は春になれば勝手に増えているのだ。

現代人の私たちは馬ではなくバスと電車で移動した。一時間ちょっとで常総市の水海道駅へと到着。

関東鉄道というローカル路線かと思っていたのが大間違いで、かなり利用客も多く、水海道駅では3台も車両が止まっているほどなのだ。これを見て頭に思い浮かんだ言葉が「花の都・大水海道」、この言葉なのだ。

さて、花の都の駅前を見てみようか。居酒屋が2軒、スーパーが1軒ある。しかし、このスーパーがブラジルスーパーなのだ。どんなところかと入って行ったら外人ばかりいて、ジロジロとみられてしまった。

さて、花の都の駅前を見てみようか。居酒屋が2軒、スーパーが1軒ある。しかし、このスーパーがブラジルスーパーなのだ。どんなところかと入って行ったら外人ばかりいて、ジロジロとみられてしまった。この水海道は東を小貝川、西を鬼怒川に挟まれている。その川の間で十町から二十町程陸地の部分があり、町から外れるとほぼすべてが水田になっている。地図を見ていると、昔は水の中だったのではないかと思えるようなところなのだが、将門の時代よりすでに御津海道と言われ存在していたようである。

まずは定番となってきた図書館訪問をする。さすがに花の都と言われるだけあって図書館が単独で存在していた。

この図書館は3年ほど前の鬼怒川洪水の時に浸水をしていて、「その時に被害にあった書物で大切なものは修復しました」と、修復した本を展示していた。

小字が書かれた地図がないか聞いてみると、特別室に置いてある明治時代の地図を見せていただいた。この地図が非常に面白くて、地図の新しい見方を知ることができた。さらには将門関連の本もたくさん置いてあり、ここでしばし読書にふけることになった。ついでに受付でつくば山までの行き方も聞いてみた所ご丁寧に説明してくださった。さすがは花の都水海道、どうもお世話になりました。

図書館の地図と将門で意外と時間をとってしまい、昼ごはんは図書館の近くにあった食堂で常陸ソバを食べた。

そして常総市の名所である鬼怒川へとやってきた。この川は洪水の歴史があるからなのか、しっかりと堤防を作って護岸工事もしていた。東側の小貝川まで低地が続くので、鬼怒川洪水の時も西側には越水せずに、東側が全面水に浸かってしまったのだ。

この地理を考えると将門と源護の間にどうして土地でのいさかいが起こったのだろうか、不思議なことである。

八間堀川が鬼怒川へと合流するところの写真。八間堀川は排水用の堀で水田をずっと通ってきたためか、色がすごい汚くなっている。この合流地点のところに水門があったので、なんでこんな所に水門が?と思っていたが、鬼怒川よりの逆流防止のための水門らしい。

八間堀川が鬼怒川へと合流するところの写真。八間堀川は排水用の堀で水田をずっと通ってきたためか、色がすごい汚くなっている。この合流地点のところに水門があったので、なんでこんな所に水門が?と思っていたが、鬼怒川よりの逆流防止のための水門らしい。その水門の辺りで休憩をすることにした。鬼怒川が流れ、つくば山がそびえ立ち、そして練乳入りのマックスコーヒーを飲む。茨城名産を総なめにしての至福のひとときだ。

私たちはここの土手に座り、鬼怒川やつくば山と将門の事について語り合い、とても満足していたのだが、マックスコーヒーのまずさにだけは閉口してしまう。甘ったるすぎてかなりきつかった。

私たちはここの土手に座り、鬼怒川やつくば山と将門の事について語り合い、とても満足していたのだが、マックスコーヒーのまずさにだけは閉口してしまう。甘ったるすぎてかなりきつかった。この後は、水海道の町中をブラブラと散歩した。昔は今よりも都会であったのか、商店跡がたくさんあり、映画館跡なるものもあった。映画好きの方がその映画館復活を願っているようで、今は駐車場になってしまっている映画館跡に、様々な自作の名作ポスターを張り出してあった。映画をまったく見ない私たちでも聞いた事のある題名がちらほらとあったが、別段なんの感傷も持たなかった・・・。

夜はブラジルではない日本スーパーへと行った。都だけあって、ドラッグストア等が併設されていた。そこで納豆を爆買いし本日の夜と明日の朝食にした。納豆コーナーの充実ぶりがすごいと思って撮ったけど、奈良県でも似たような感じだった。しかし、この納豆の名産地と思っている茨城県だが、生産の主流を占めているのが名古屋のミツカンなのがびっくりだ。

夜はブラジルではない日本スーパーへと行った。都だけあって、ドラッグストア等が併設されていた。そこで納豆を爆買いし本日の夜と明日の朝食にした。納豆コーナーの充実ぶりがすごいと思って撮ったけど、奈良県でも似たような感じだった。しかし、この納豆の名産地と思っている茨城県だが、生産の主流を占めているのが名古屋のミツカンなのがびっくりだ。本日宿泊する、水海道市役所の前のホテル糀屋で晩御飯の納豆を食べる。茨城名産の沼や川、山にコーヒーを堪能し、最後には納豆で締める。極上の茨城旅行である。